脂肪の話もいよいよ、その役割についてお話する回になりました!

しき

しきこんにちは!

農作物筋トレブロガーのしきです!

今回からの記事では…

- 脂肪を摂ったらどうなるのか!

- 体内での脂肪の役割について知ろう!

- 脂肪の質と健康の関係性について!

これらについてお話をしていきます。

この記事では、まず「脂肪を摂ったらどうなるのか!」についてお話していきます!

前回までのお話が、ついにここで実を結ぶ、そんな内容でもありますから

どうぞゆっくり読んでいってください😊

できるだけ!!!やさし~く書いていきます😁

脂肪のお話、過去記事はこちらから

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

食べた後、脂肪はどうなる??

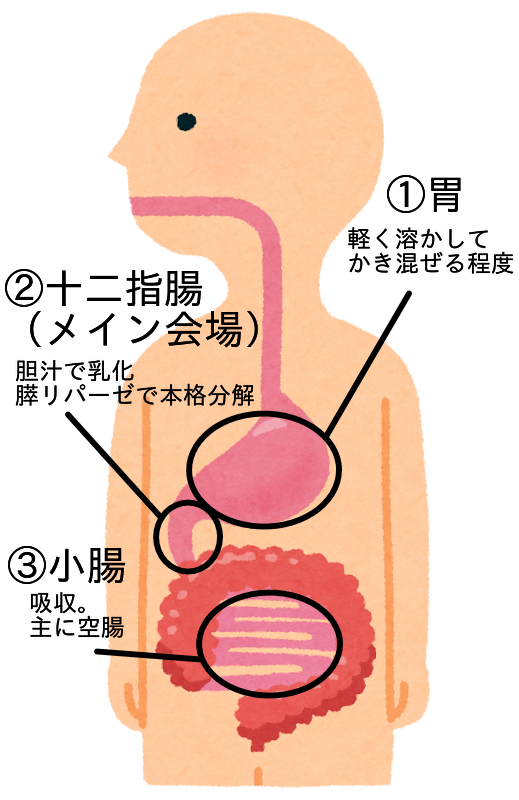

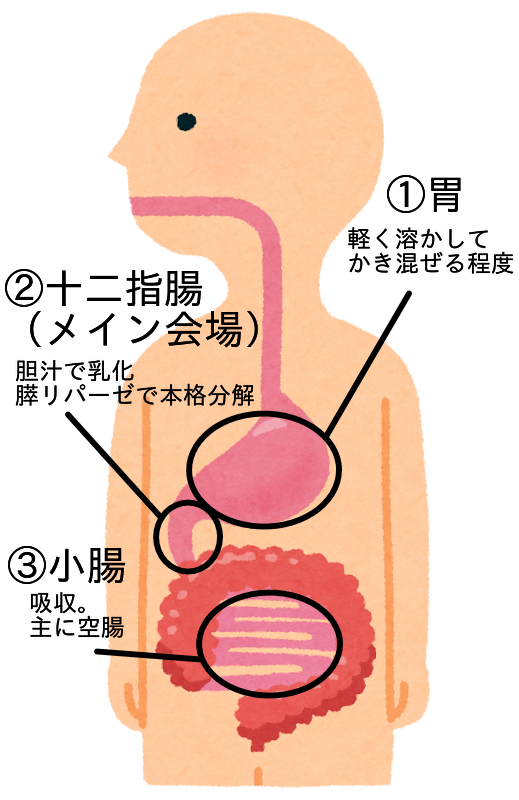

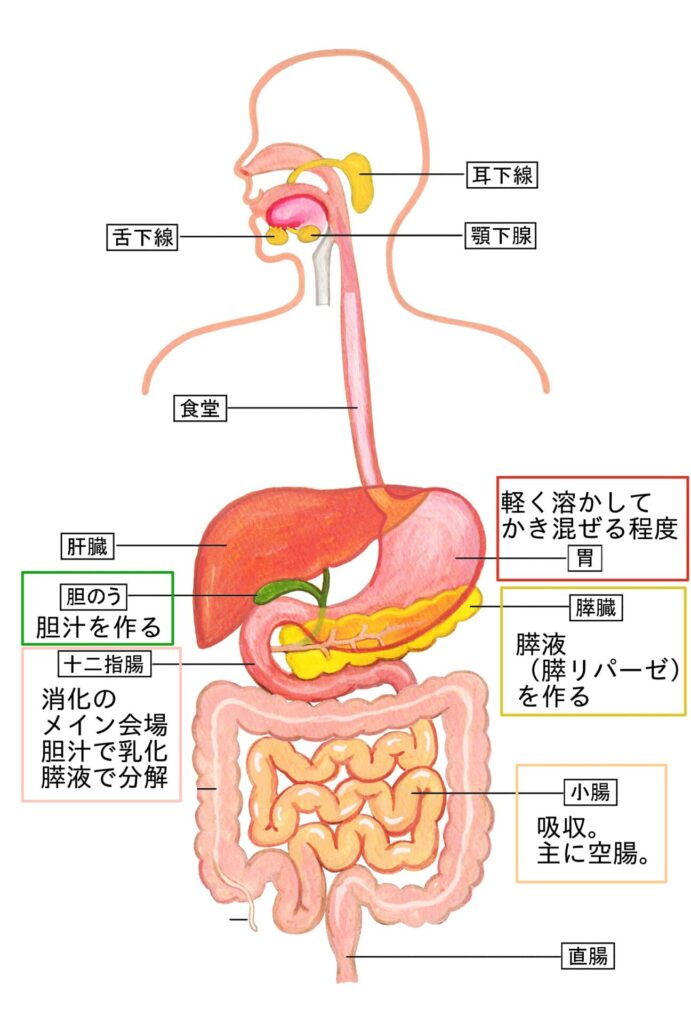

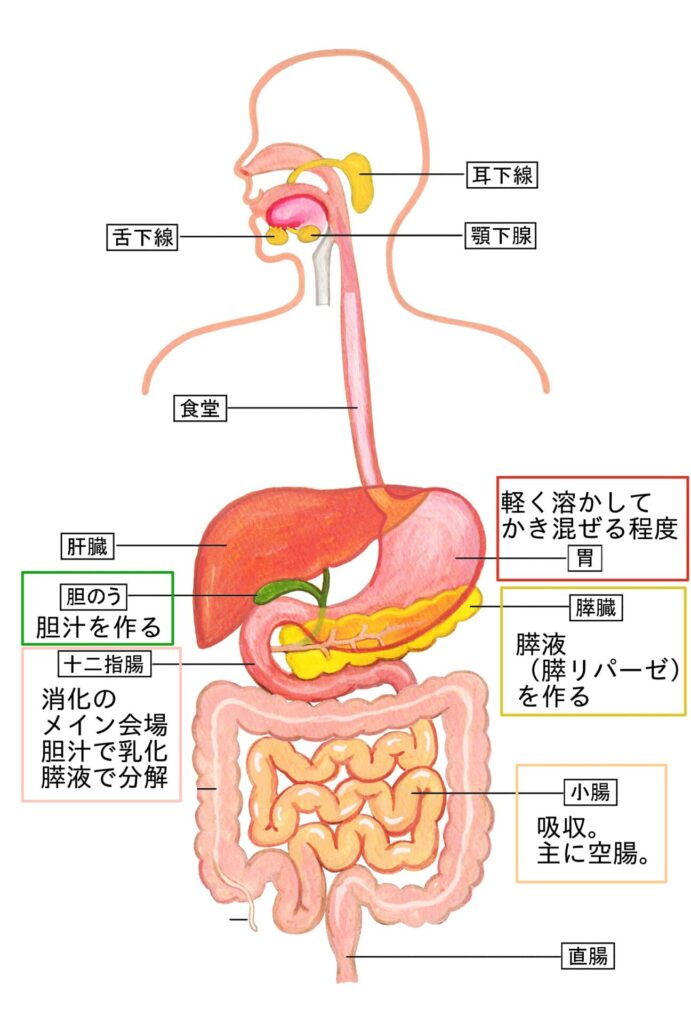

まずは消化についてです!

脂肪の消化・吸収

1.消化のステップ

脂肪はそのままでは「水に溶けない」という特徴を持っています。

そのため、炭水化物やタンパク質に比べると消化が少し複雑になります。

まずは流れを見てみましょう!

- 胃での前処理

胃に入った脂肪は、胃液の作用で物理的に細かく砕かれます。ただし、この段階ではまだ大部分が大きな脂肪のかたまり(脂肪球)のままです。 - 胆汁による乳化(十二指腸)

肝臓で作られ胆のうに蓄えられた胆汁が分泌されます。

胆汁に含まれる 胆汁酸 が洗剤のような役割を果たし、大きな脂肪球を細かい粒に分散(乳化)させます。 - 膵リパーゼによる分解

膵液に含まれる酵素「リパーゼ」が乳化された脂肪に作用し、中性脂肪を 脂肪酸 と モノグリセリド に分解します。

1.胃での前処理

例えば唐揚げを食べたとしましょう。唐揚げを口で噛んで細かく噛み砕く・・・じゅわっと甘みのある幸せ感たっぷりの油が染み出してきますよね😍

そしてそれを飲み込むと、胃に到達します。

胃の中には、唐揚げやご飯、お味噌汁など、食べたものが色々と入っていますね。

ここでは、メインのタンパク質を分解する酵素、少量の脂肪を分解する酵素などを含んだ「胃液(胃酸とも)」が分泌され、胃の収縮運動(蠕動運動)で混ぜ合わせられています。

食べたものを溶けやすくしているんですね😊

2.胆汁による乳化(十二指腸)

先程さらっと書きましたが、油は水に溶けません。これはお腹の中、また、体の中でも一緒です。

(お腹の中と体の中を分けたのには理由があります。医学的に、消化管の中というのは「体外」であり、そこから吸収された後の血管内や、細胞が存在している”身の部分”について「体内」と言います。それについては過去の記事を参考にしてください)

食事で摂った脂肪というのは、そのままでは吸収することができません。そこで水に溶ける性質に変化させてから吸収するんです。これを乳化と言います。乳化は胆のうから出される胆汁による働きです。

3.膵リパーゼによる分解

十二指腸では、胆汁と一緒に膵臓からの消化液も流れ込んできます。

胆汁と混ざって乳化され、既に水に溶けやすい状態になっている脂肪を、本格的に分解してくれるのが、この膵液に入っている膵リパーゼです!

そしてその「分解」というのは、見た目の話だけではなく、分子レベルでの分解を言います!

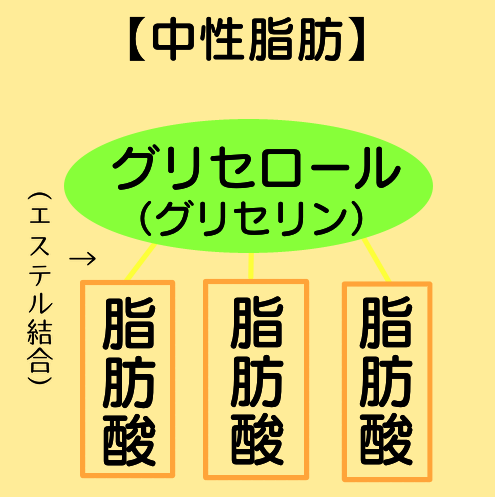

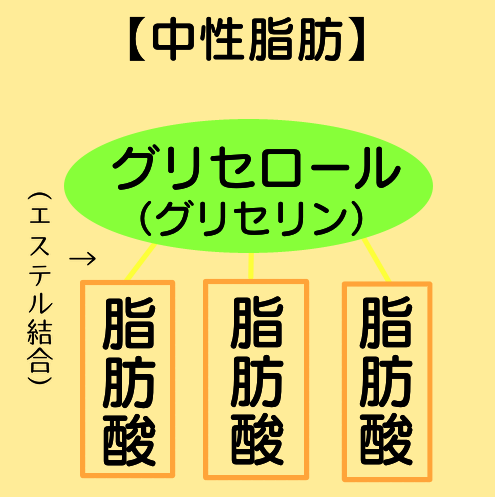

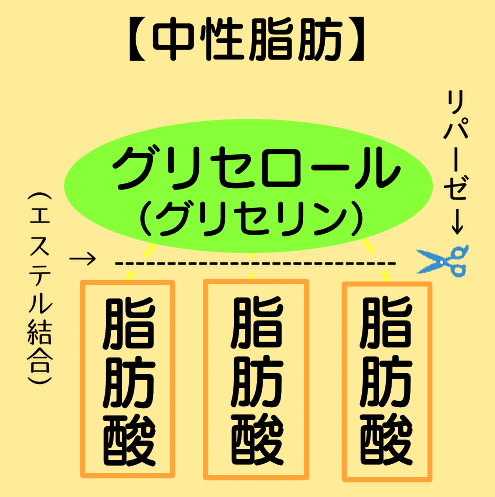

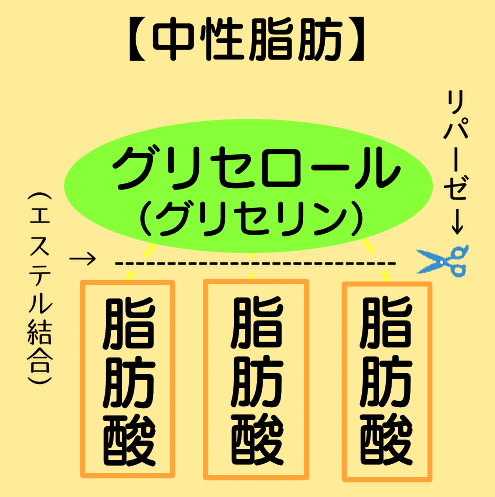

中性脂肪の分解

中性脂肪の構造は憶えていますか?

脂肪酸は酸性、グリセロールがアルカリ性で、中和されて中性脂肪・・・でしたね😉

食べた中性脂肪が消化されるというのは、お腹の中で、脂肪酸とグリセロールを切り離すことを言います。

この「切り離す」役割をするのが酵素!脂肪においては「リパーゼ」です。

このリパーゼは、胃酸にも含まれていて、「胃リパーゼ」と呼びます。胃リパーゼは少量で、本格的な分解はできません。ある程度の塊くらいにして、胃の中でドロドロにしておくくらいの感じです。

十二指腸で分泌される膵リパーゼが、本格的な分解を行います。

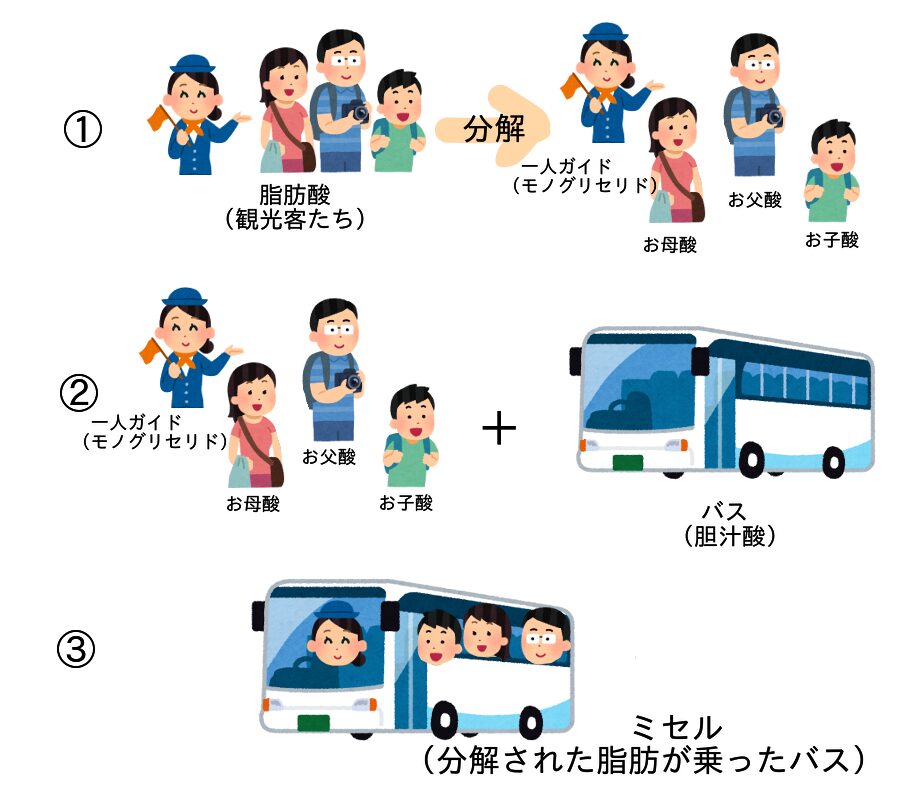

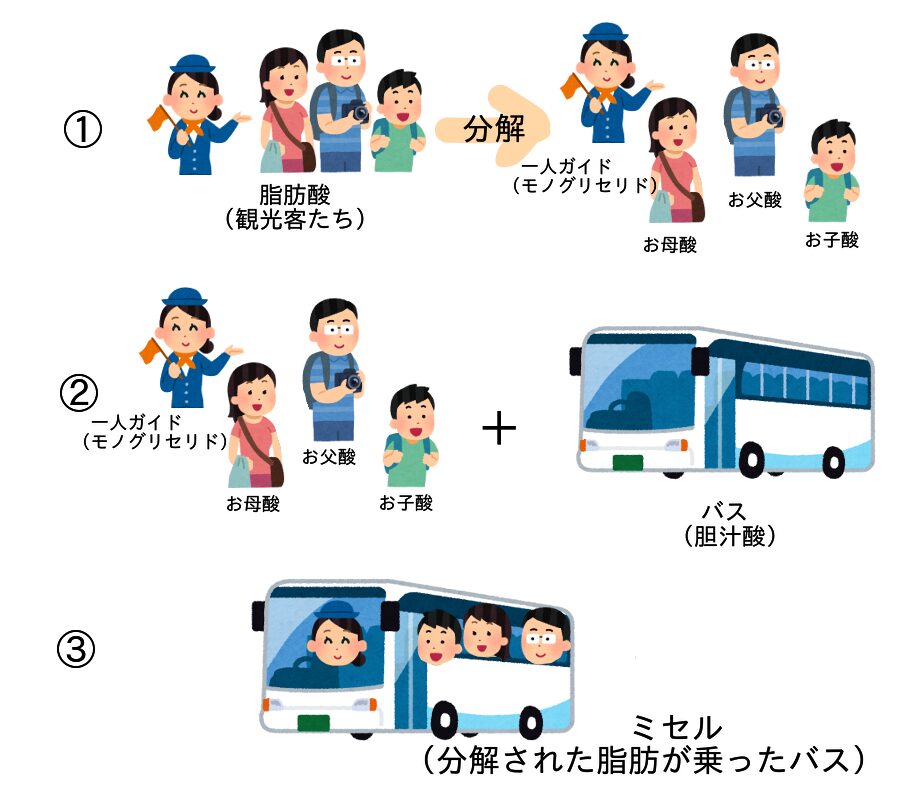

上の絵を見ると解るかと思いますが、リパーゼによって、脂肪酸が切り離されることで

✔1つのグリセロール(モノグリセリドと言います)

✔3つの脂肪酸

に分けられるということです💡

この形が「脂肪が消化されたことによる最小の形態」と呼べる状態で、ここまでが消化ということになるわけですねー✨️

それではここからは吸収について見ていきましょう

吸収のステップ

今の状況を整理してみましょう!

メイン会場である十二指腸で、脂肪の消化が行われましたね。

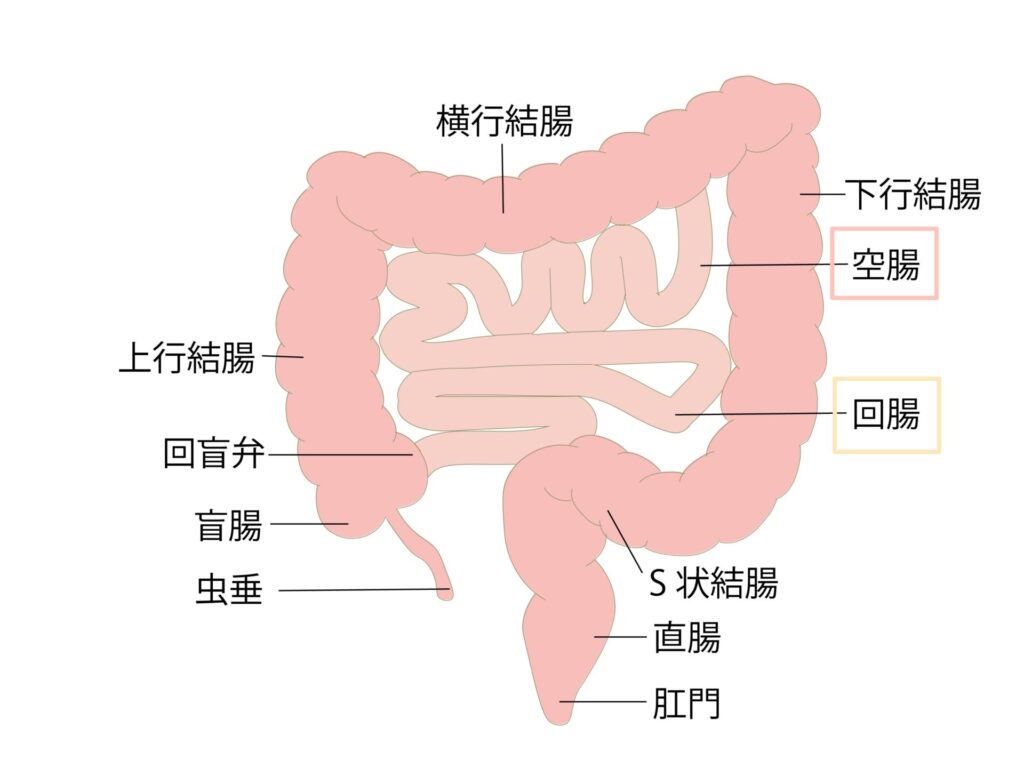

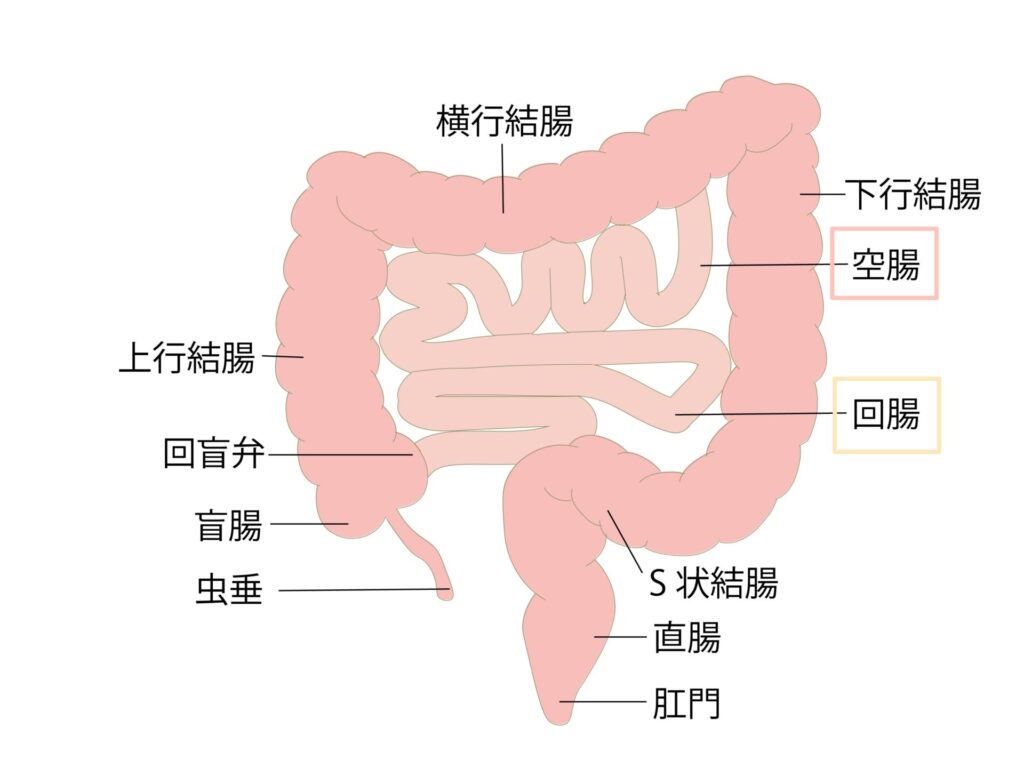

そしてこれから吸収が行われますが、メイン会場は空腸で行われます。

あれ?空腸ってどこのこと?小腸のところに吸収って書いてあるけど…

いい質問です!!

小腸は、空腸と回腸に分けられていて、全体として吸収は行うんですが、ちょっとだけ役割に特徴があります!

空腸と回腸の主な違い

その違いは機能と構造にあります。

- 空腸:消化・吸収の初期段階を担い、栄養吸収の大部分を行います。

- 回腸:吸収の最終段階を担い、残りの栄養を吸収し、大腸へ送るという役割を果たします。

空腸と回腸をまとめて「小腸」って読んでるんだね💡

そういうことです💡👏

小腸と呼ぶことで大腸と区別できますし、小腸の中でも若干違いがあるために、空腸と回腸と呼んで区別しているんですね😊

さて!ちょっと話が飛びましたが、この"空腸"で、主に吸収が行われます!その流れを見てみましょう!

1.空腸での吸収

- 吸収の主役は 空腸 !

- ここで胆汁酸に包まれた「ミセル」という小さな粒にのって、小腸の上皮細胞へ届けられます。

ミセルってなあに??

はい。急に出てきたらわからないですよね💦

ミセルとは

ミセルというのは、分解された脂肪、つまりバラバラになった脂肪酸やモノグリセリドを、胆汁酸が包みこんで運ばれやすくしている状態です。

絵にするとこんな感じです!

家族は家族でしょ!!バラさないでよ!

それはそうなんですが、あくまでも例えとして見てください(笑)😅

冗談よ!

分解された脂肪が、胆汁酸に乗って運ばれる時の状態を、ミセルと呼んでいるのね?

そういう理解でOKです😂😂✨️

2.小腸細胞内での再合成

- 上皮細胞に取り込まれた脂肪酸やモノグリセリドは、再び組み立て直されて 中性脂肪 に戻ります。

- さらにコレステロールや脂溶性ビタミン(A・D・E・K)も一緒にパッケージされ、カイロミクロン というリポタンパク質の粒になります。

3.リンパ管を経由して全身へ

- カイロミクロンは血管には直接入れないので、まず リンパ管 に入り、やがて静脈へ合流して血液に乗って全身へと運ばれます。

- このとき、必要な組織にエネルギー源として使われたり、将来のために脂肪組織に貯蔵されたりします。

へー💡中性脂肪を分解して吸収したら、また中性脂肪に戻すんだ!

そう!分解して、吸収しやすい形にして、吸収出来たらまたくっつけるんです😌

そして、再びくっついた中性脂肪を、「リン脂質」と「タンパク質(アポタンパク)」で包むことで、運びやすい形にする!この時の形をカイロミクロンと呼んでいるんです💡

でもどうして中性脂肪に戻すの?小さいまま運べばいいんじゃないの?

それをお話しすると、かなり深堀りになってしまいますが(笑)

【どうして中性脂肪に戻すのか?】

① 血液中では“脂肪酸のまま”では運べないから

脂肪酸は 疎水性(=水に溶けない)。

血液は水のような環境なので、脂肪酸がむき出しのままだと流せません。

→ そこで、一度上皮細胞内で 「中性脂肪」に戻してパッケージ化(カイロミクロン化) することで、

水に触れずに安全に全身へ運べるようにするんです。

いわば、「裸の荷物を箱に詰める」みたいなものです📦

② エネルギーとしてすぐ使うより、「運搬・備蓄」に適した形にするため

脂肪酸のままだと、その場でエネルギーに使われてしまいますが、

体は「とりあえず運んで、必要なところで使う・貯める」ことを優先します。

だから一度中性脂肪に戻して、“輸送・貯蔵モード” に変えるわけです。

(このあと、筋肉や脂肪細胞で分解されて、エネルギー源として使われます🔥)

③ カイロミクロンを作るための素材にするため

カイロミクロンは、中心に 中性脂肪 がぎっしり詰まっていて、

その外側をリン脂質とアポタンパク質が包んでいます。

つまり、中性脂肪がなければカイロミクロン自体が作れない!

再合成は“配送用の荷造り”のような工程なんです🚚✨

ちょっと難しいけれど、体の中で運ぶためには中性脂肪の形の方が良いってことね!

その理解でいいと思います💡

💡ここでの大事なポイント

それでは、みなさん。

ここまで、脂肪の消化・吸収についてお話してきました!

どうでしたか?難しかったですか?😁

そして、あなたは食事で唐揚げやラーメンを食べて、その脂肪(油)がそのまま体脂肪になってしまうと考えていませんか??

実はそれ、必ずしもそうではないんです。半分正解で、半分不正解と言ったところでしょうか🎯

👉 「食べた脂肪は、吸収されて全身に配られる」のであって、そのまま即、体脂肪になるわけではないんです。

👉 脂肪は一度分解され、再合成され、パッケージされて「体に必要な形」で利用されていきます。

次回の記事は、「体内での脂肪の役割について知ろう!」をお送りいたします✨

ぜひまた読んでくださいね😉

ということで

今日もお読みいただき

ありがとーございましたー!!

それじゃ

行ってらっしゃい!(^^)/✨️

コメント